Dès son introduction dans le code pénal allemand de 1871,

l’avortement n’a cessé de faire polémique outre-Rhin. Si la controverse

n’est pas propre à l’Allemagne, l’objectif de cet article est néanmoins

de s’interroger sur les raisons de l’ampleur du débat, qui non seulement

n’a pas faibli durant le dernier siècle et demi, mais a même repris ces

dernières années en dépit des mesures de libéralisation adoptées depuis

2019. Après un rappel de l’évolution historique, l’article présente la

législation de la RFA après 1949, puis les débats qui ont accompagné la

nouvelle législation de l’Allemagne unifiée et qui continuent de diviser

le pays. Cette approche permet de montrer le rôle majeur de l’héritage

historique dans les discussions et dans la législation sur l’avortement

en Allemagne, et donc la spécificité du débat sur l’avortement, tandis

que d’autres sujets comme le droit à l’autodétermination du genre n’ont

pas du tout donné lieu à de telles controverses.

Since its introduction into the Penal Code in 1871, abortion has

remained a source of controversy in Germany. While the debate is by no

means unique to Germany, the aim of this article is to explore the

reasons for the intensity of the discussion, which has not only

persisted over the past century and a half, but has even gained renewed

momentum in recent years despite the liberalisation measures adopted

since 2019. Following a historical overview, the article examines the

legislation of the Federal Republic of Germany after 1949, then the

debates surrounding the new legislation of unified Germany which

continue to divide the country. It highlights the major role of

historical legacy in shaping both the discussion and legislation on

abortion in Germany, thus underlining the specificity of the abortion

debate, whereas other issues, such as the right to gender

self-determination have not provoked such controversies.

Rarement un texte de loi

aura fait couler autant d’encre et soulevé autant de polémiques que le

§ 218 régissant l’interruption volontaire de grossesse en Allemagne.

Engagée dès la fondation du Kaiserreich en 1871, la controverse

sur la pénalisation de l’avortement n’a cessé de bouleverser l’opinion

publique allemande. Parmi les nombreux débats qui ont accompagné

l’unification allemande en 1990, l’avortement a ainsi constitué l’un des

rares sujets sur lequel aucun compromis n’a pu

être trouvé – de sorte que la question fut reportée et tranchée

seulement en 1995. En témoignent aussi plus récemment les manifestations

qui ont eu lieu outre-Rhin en décembre 2024.

Rarement un texte de loi

aura fait couler autant d’encre et soulevé autant de polémiques que le

§ 218 régissant l’interruption volontaire de grossesse en Allemagne.

Engagée dès la fondation du Kaiserreich en 1871, la controverse

sur la pénalisation de l’avortement n’a cessé de bouleverser l’opinion

publique allemande. Parmi les nombreux débats qui ont accompagné

l’unification allemande en 1990, l’avortement a ainsi constitué l’un des

rares sujets sur lequel aucun compromis n’a pu

être trouvé – de sorte que la question fut reportée et tranchée

seulement en 1995. En témoignent aussi plus récemment les manifestations

qui ont eu lieu outre-Rhin en décembre 2024.

Comme dans d’autres pays, le débat porte avant tout sur la

question de l’opposition entre la protection de la vie prénatale et le

droit des femmes à disposer de leur corps. Si

les législations européennes ont longtemps condamné l’avortement sous l’influence de l’Église, défendant strictement le droit à la

vie, des mouvements (féministes, communistes ou socialistes) se sont

développés, à partir du début du XXe siècle en Europe, pour

réclamer un droit à l’avortement, que ce soit au nom des droits des

femmes, ou pour des motifs eugéniques ou encore démographiques. Ces évolutions ont conduit à un

affaiblissement du poids de l’Église dans les législations et à une

redéfinition du rapport entre le droit du fœtus et celui des femmes,

soulevant des questions non seulement d’ordre éthique, mais aussi

politique et juridique.

Le débat est en effet dominé, en Allemagne, par deux articles de

la Constitution : D’une part, l’article 1, alinéa 1 énonce que « la

dignité de l’être humain est intangible. Tous les pouvoirs publics ont

l’obligation de la respecter et de la protéger ». D’autre part,

l’article 2, alinéa 2 dispose que « chacun a droit à la vie et à

l’intégrité physique. La liberté de la personne est inviolable. Des

atteintes ne peuvent être apportées à ce droit que sur le fondement

d’une loi ». Ces deux articles imposent à l’État

de protéger la vie humaine. La question est alors celle de savoir si

l’embryon ou le fœtus peut être considéré comme un être humain, et placé

à ce titre, comme tout citoyen, sous la protection de la Constitution,

ce qui de fait interdirait le recours à l’avortement ; ou si une

distinction est opérée sur le plan juridique entre le stade prénatal et

l’enfant né vivant. Se référant aux articles 1 et 2 précités de la

Constitution allemande, la Cour constitutionnelle a rappelé à plusieurs

reprises que la vie anténatale était placée sous la protection de

l’État. Est-il, dans ces conditions,

possible de concilier le droit à la vie prénatale et le droit des femmes

– et si oui, comment ?

Si ces questions sont communes au débat sur l’avortement par-delà

les frontières allemandes, il y a néanmoins lieu de s’interroger sur les

raisons qui expliquent l’ampleur des débats sur l’avortement qui divise

encore aujourd’hui le pays. Comment expliquer la permanence de cette

polémique, plus d’un siècle et demi après l’adoption de la législation

sur l’avortement, alors même que l’Allemagne a adopté dans d’autres

domaines touchant aux questions de genre des lois progressistes, comme

la loi sur l’autodétermination du genre,

entrée en vigueur le 1er novembre 2024 ? Après un rappel de

l’évolution historique, nous présenterons la législation de la RFA après

1949, puis les débats qui ont accompagné la nouvelle législation de

l’Allemagne unifiée et qui continuent de diviser le pays, afin de

montrer le rôle majeur de l’héritage historique dans les débats et leur

influence sur la législation pénale actuelle de l’avortement en

Allemagne.

Le Code pénal adopté le 15 mai 1871, à la suite de la fondation

du Kaiserreich, s’inscrit dans une tendance européenne et s’inspire dans une large mesure

du Code pénal prussien de 1851. Intitulé « crimes et

délits contre la vie », le § 218 prévoit une peine de réclusion allant

jusqu’à cinq ans pour toute femme se faisant avorter, ainsi que pour

toute personne pratiquant l’avortement ou y contribuant. Cette

réglementation peut être rapprochée de la suppression, avec la fondation

de l’Empire en 1871, de l’interdiction qui pesait, notamment en Bavière,

sur les mariages entre personnes issues de milieux sociaux différents.

Cette interdiction était à l’origine d’une part élevée de naissances

hors mariage : environ 20 % des naissances sont hors mariage en Bavière

avant 1871, contre 8 % à 9 % en Prusse.

En supprimant certains empêchements au mariage, la constitution de

l’Empire allemand tend à limiter les facteurs pouvant amener des

personnes à ne pas souhaiter mener une grossesse à terme.

Si le Kaiserreich s’efforce de favoriser les naissances,

les enjeux démographiques, qui ont bien souvent occupé une place

importante dans les débats, passent néanmoins à

cette époque au second plan. L’Allemagne connaît en effet depuis le

milieu du XIXe siècle une natalité particulièrement élevée.

Elle ne diminue que par la suite, dans le courant des années 1870, et la

baisse n’est guère perceptible dans un premier temps. Ce n’est qu’à

partir de 1910-1912 que le recul de la natalité devient une

préoccupation politique.

Par ailleurs, la priorité donnée au droit du fœtus sur celui des

femmes peut en partie s’expliquer par le statut des celles-ci, bien loin

d’être considérées comme égales de l’homme. De par le Code civil adopté

en 1900, c’est au mari que revient le droit de prendre toute décision

relative à la vie du couple et de leurs enfants. Il dispose des biens de

sa femme et peut lui interdire l’exercice d’une activité

professionnelle. Le divorce étant très défavorable

aux femmes, celles-ci se retrouvent en situation de dépendance de leur

mari. Les femmes ayant un statut juridique inférieur à celui des hommes,

il n’est guère surprenant que leur droit à l’autodétermination ne soit

pas considéré comme prioritaire.

Le motif principal invoqué pour justifier le contrôle exercé sur

le corps des femmes reste avant tout d’ordre moral. Légaliser

l’avortement reviendrait à dissocier l’acte sexuel de la conception, ce

que condamnent de nombreux acteurs politiques, ainsi que l’Église dans

le droit canonique. C’est la raison pour laquelle

l’article 184 du Code pénal, appelé « paragraphe contre les

comportements sexuels immoraux », interdit également à partir de 1900 la

communication et la vente de moyens de contraception.

Et tandis que le § 220 qui pénalise les avortements réalisés par un

tiers à l’insu ou contre l’avis des femmes enceintes ne donne guère lieu

à des condamnations, le § 218 est, quant à lui,

appliqué de façon rigide sous le Kaiserreich, ce qui n’empêche

pas le nombre d’avortements d’augmenter au fil des décennies en dépit

des risques médicaux élevés et du nombre croissant de condamnations. Le

nombre d’avortements était ainsi estimé à 475.000 vers 1900. Leur proportion serait ainsi

passée de 10 % des naissances en 1890 à environ 25 % à partir du

tournant du siècle, soit environ 20 % des conceptions.

Le § 218 est alors qualifié de « paragraphe de classe »,

dans la mesure où il induit des différences considérables dans les

conditions d’accès à l’avortement selon le milieu social, les ouvrières

étant bien souvent amenées à effectuer cet acte par leurs propres moyens

ou à s’adresser à des « faiseuses d’anges ». Ces avortements se

déroulant dans des conditions d’hygiène douteuses, on estime à 10.000 le

nombre annuel de décès de femmes dus à des complications suite à un

avortement. Cette situation conduit certaines

associations féministes, telle que l’association pour la protection de

la mère et la réforme sexuelle (Bund für Mutterschutz und

Sexualreform) fondée en 1905 par Helene Stöcker,

à réclamer une réforme du § 218. Ces mouvements restent néanmoins

minoritaires jusqu’à la fin de l’Empire allemand.

Sous la République de Weimar, la situation évolue quelque peu. La

rigidité de la mise en œuvre du § 218 dans un contexte de fort essor du

nombre d’avortements suscite des débats, renforcés par l’égalité civique

entre femmes et hommes inscrite dans la constitution de 1919. Ces changements amènent en

particulier le parti social-démocrate indépendant (USPD) et le parti

communiste (KPD), fondés respectivement en 1917 et 1919, à réclamer la

suppression pure et simple de cet article de loi. Le parti

social-démocrate (SPD), qui avait initialement proposé un avortement

libre durant les trois premiers mois de la grossesse, suggère finalement

de limiter cette possibilité aux cas où la grossesse menacerait la vie

de la femme ou lui interdirait l’exercice d’une activité

professionnelle. La réforme adoptée avec le parti centriste catholique

(Zentrum) en 1927, qui requalifie le crime en délit, ne prévoit

finalement que l’indication médicale, en d’autres termes la possibilité

d’avorter sur autorisation médicale dans les trois premiers mois en cas

de mise en danger de la santé de la mère. La réforme ne touche qu’une

très faible part des femmes concernées, mais mène à une application plus

clémente de la législation par les juridictions pénales. Désormais, ne

sont sanctionnées d’une peine de prison que les personnes qui pratiquent

l’avortement à titre lucratif ou contre la volonté de la mère. Par

conséquent, les femmes qui recourent à l’avortement s’en sortent souvent

avec une amende. Afin néanmoins que cet assouplissement ne favorise pas

le recours à l’avortement, le gouvernement lance parallèlement des

campagnes d’information sur la contraception et met en place des centres

de planning familial. Il s’agit ainsi moins de favoriser les naissances,

comme sous le Kaiserreich, que de mieux accompagner les

grossesses et les accouchements et de protéger la santé de la mère, ce qui constitue un pas vers un

renforcement du droit des femmes.

Malgré les efforts réalisés pour améliorer la diffusion des

moyens de contraception, leur accès reste difficile. « Pour nous, il n’y

avait pratiquement pas de moyens de contraception. C’était comme ça,

d’une manière générale. On connaissait l’existence de préservatifs et de

diaphragmes, mais c’était trop cher. C’était exclu. C’était difficile,

aussi, d’accéder à ces choses », explique une ouvrière de Hambourg à la

fin des années 1920. Aussi, le nombre d’avortements

progresse considérablement sous la République de Weimar. D’environ un

tiers des conceptions en 1927, leur part passe à 50 % entre 1930 et

1932, soit autour d’un million d’avortements par an, selon les

estimations. En d’autres termes, on compte autant d’avortements que de

naissances. « L’appartement était trop petit, la misère trop grande, les

enfants devaient, eux, avoir un jour une vie meilleure. C’est pour ça

qu’elles voulaient moins d’enfants. Dans notre quartier, il n’était pas

rare que le rapport chez les femmes fut de quatre à cinq avortements

pour une naissance » commente une ouvrière de Hambourg à la fin des

années 1920. Dans un contexte économique

dégradé, les ouvriers interrogés dans le cadre de cette enquête soulignent leur souhait d’accéder à

une vie meilleure pour eux-mêmes et pour leurs enfants, ce qui passe par

la limitation du nombre d’enfants. Pour ces raisons, le

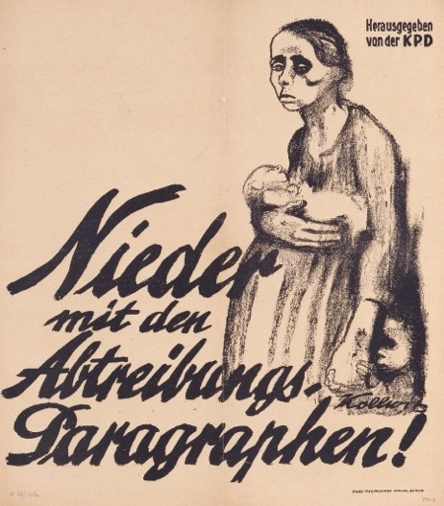

parti communiste demande la dépénalisation de l’avortement, comme le

montre l’affiche réalisée par l’artiste allemande Käthe Kollwitz, en

1923, intitulée « À bas les paragraphes de l’avortement » :

Le Troisième Reich marque une césure dans cette évolution vers un

assouplissement progressif de la législation, le parti

national-socialiste (NSDAP) se prononçant, déjà sous la République de

Weimar, en faveur d’une forte pénalisation de l’avortement. Si

l’indication médicale est maintenue, elle est en revanche strictement

limitée. Tandis qu’on comptait 5,28 avortements autorisés pour 10.000

habitants en 1932, cette proportion tombe à 0,23 en 1939.

La réglementation est appliquée avec rigidité, la plupart des

condamnations prononçant des peines de prison. Les médecins doivent

déclarer les patientes ayant subi un avortement, de sorte que les femmes

hésitent désormais à aller voir un médecin, même en cas de

complications. La législation se durcit pendant la Seconde Guerre

mondiale : à partir de 1943, toute personne pratiquant des avortements

est passible de la peine de mort. Cela vaut également

pour la stérilisation.

Parallèlement, dès 1933, les mouvements de contestation contre le

§ 218 sont interdits, ainsi que la vente de moyens de contraception.

Afin d’inciter les femmes à mener à terme leurs grossesses, le

gouvernement introduit un véritable culte de la mère. Celles-ci sont

honorées lors de la fête des mères qui devient en 1934 une célébration

officielle sous le Troisième Reich, et les mères de quatre enfants et

plus se voient décerner à partir de 1938 la « croix d’honneur de la mère

allemande ». L’État développe l’adoption et met en place en 1934 l’œuvre

sociale « Mère et enfant », afin de promouvoir leur santé dans des

centres d’aide et de consultation dans un objectif eugénique et racial.

La politique familiale mise en œuvre à partir de 1933 favorise le

retrait des femmes du marché du travail ainsi que le mariage et

encourage un idéal de quatre enfants, comme en témoignent les nombreuses

affiches de propagande sous le Troisième Reich.

Pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite des départs des hommes

pour le front et des pertes humaines, le gouvernement incite à l’inverse

les femmes à reprendre une activité professionnelle et à avoir des

enfants en dehors du cadre du mariage, notamment dans le cadre de la

campagne « Offre un enfant au Führer ».

Face au fort recul des naissances depuis le Kaiserreich,

le nombre d’enfants par femme étant passé d’environ 5 au début de

l’Empire allemand en 1871, à 2,2 en 1930,

la répression de l’avortement se durcit à des fins démographiques. Mais l’encadrement de l’avortement

poursuit également des finalités clairement eugéniques. A ces fins, et

afin d’assurer la « protection du sang allemand et de l’honneur

allemand », l’avortement est non seulement autorisé, mais favorisé, pour

les personnes considérées comme « non aryennes ». Les femmes de

confession juive ont ainsi accès gratuitement à l’avortement et à la

stérilisation. Outre la pratique de l’euthanasie de nouveau-nés comme

d’adultes et de la stérilisation forcée de personnes atteintes de

maladies génétiques, le gouvernement autorise pendant

la Seconde Guerre mondiale les avortements forcés de femmes jugées « de

moindre valeur ». L’ampleur des avortements et

stérilisations forcées fait dire à l’historienne Gisela Bock que

« jamais dans l'histoire un État n'a mené une politique antinataliste

d'une telle ampleur en théorie, en propagande et en pratique ».

Il n’existe pas de données fiables sur le nombre d’avortements

sous le Troisième Reich. Si on peut supposer qu’il a diminué en ce qui

concerne les femmes « aryennes » dans le contexte du durcissement de la

législation, le renforcement de la pénalisation de l’avortement en 1943

suggère que le gouvernement n’est pas parvenu à y mettre un terme. La

fécondité n’augmente guère sous le Troisième Reich. Si l’indicateur

conjoncturel de fécondité progresse dans les années 1930, la descendance

finale reste faible. Estimée à environ 1,95 enfant par femme pour les

personnes nées en 1915, elle se maintient approximativement à ce niveau

durant les 10 années suivantes. On peut donc en

déduire que les avortements clandestins se poursuivent et que d’autres

moyens de contrôle des naissances tendent à se développer.

Si la fin de la guerre met un terme à ces pratiques barbares que

sont la stérilisation forcée et l’euthanasie, on pouvait également

s’attendre à ce que le gouvernement de la RFA revienne sur la

législation de l’avortement. Or cela n’a été que très partiellement le

cas. Certes, la période de l’après-guerre relance le débat. Les alliés

autorisent l’avortement sur indication médicale et criminelle, autrement

dit, dans le premier cas, si la santé de la mère est en danger et, dans

le deuxième, si elle a subi un viol. Cette décision est prise eu égard

aux nombreux viols commis par des soldats.

Recréés en 1945, les partis SPD et KPD se prononcent en faveur d’une

« indication sociale », autrement dit d’une autorisation de l’avortement

si la personne concernée ne dispose pas des moyens suffisants pour

élever un enfant, tandis que des mouvements féministes demandent la

suppression du § 218.

Néanmoins, sous l’influence de l’Église catholique qui compare

l’avortement à l’euthanasie pratiquée sous le Troisième Reich, le

gouvernement, dominé par le parti conservateur CDU-CSU, conserve une

politique très restrictive de l’avortement, en se référant aux

dispositions constitutionnelles sur le droit à la vie.

Ainsi, en 1953, seul le recours à la peine de mort en cas d’avortement

clandestin est supprimé du code pénal. Parallèlement, le décret de

Heinrich Himmler de 1941 interdisant la production, la vente ou la

distribution de moyens de contraceptions est maintenu jusqu’en 1961. Le

traumatisme suscité par le Troisième Reich est en effet avant tout

associé à une politique eugénique mortifère et à ses conséquences : la

suppression de la vie. L’objectif du gouvernement de la RFA est donc de

mettre en avant la dimension hautement axiologique de la protection de

la vie, ce qui inclut le fœtus.

Ce n’est qu’à la fin des années 1960 que le débat est relancé par

une vague de mouvements contestataires et le renouveau des mouvements

féministes. Suivant l’exemple de 343 femmes françaises qui reconnaissent

publiquement avoir avorté, quelque 374 Allemandes en font autant, relançant la question de la

suppression du § 218. Des associations féministes recueillent plus de

100.000 signatures, les manifestations se multiplient, amenant les

partis politiques à s’emparer de la question. Le parti social-démocrate

propose alors d’autoriser l’accès à l’avortement dans les douze

premières semaines.

Tandis que le débat bat son plein à l’Ouest, la RDA, soucieuse de

prendre de court sa voisine et de se positionner comme le défenseur des

droits de la femme, reprend à son compte la proposition du SPD et adopte

le 9 mars 1972 une réglementation très libérale de l’avortement, encore

en vigueur à la chute du mur de Berlin, en 1989. Celle-ci permettait à

toute femme d’avorter dans un délai de douze semaines (avec

l’autorisation des parents pour les mineures). L’intervention ne

nécessitait aucune justification et était gratuite.

L’interruption de grossesse restait par ailleurs possible entre la

12e et la 24e semaine en cas de mise en danger de

la vie de la mère. Les seules restrictions étaient d’ordre médical :

l’intervention devait être pratiquée par un médecin, elle ne devait pas

mettre la vie de la femme en danger, et ne pouvait être effectuée si un

avortement avait déjà eu lieu dans les six mois précédents. Il est à

noter que, contrairement à la RFA, l’Église en RDA n’avait guère

d’influence sur le gouvernement qui la considérait au contraire avec une

certaine méfiance.

Si, par cette réforme, la RDA prenait le contrepied des pays du

bloc de l’Est qui tendait, à la même époque, à durcir l’accès à

l’avortement dans un contexte de forte baisse des naissances, il

importait néanmoins, en Allemagne de l’Est aussi, de favoriser les

naissances. C’est ce qui explique l’encadrement médical de l’avortement

et les fortes restrictions apportées à la stérilisation.

La réglementation est-allemande poursuivait ainsi un double objectif

médical et social qui devait limiter les effets néfastes des avortements

clandestins sur la fertilité et la santé des femmes et leur permettre

d’avoir des grossesses ultérieures. C’est aussi précisément pour éviter

que la dépénalisation de l’avortement ne s’accompagne d’une forte baisse

des naissances que le gouvernement adopte à la même période des mesures

de politique familiale afin de faciliter la décision en faveur d’un

enfant.

En RFA, le parlement, dominé à l’époque par le parti SPD et le

parti libéral FDP, se prononce en 1973 en faveur d’une législation

comparable à celle de la RDA. Mais la Cour constitutionnelle de

Karlsruhe, saisie à la demande de cinq Länder gouvernés par les

partis conservateurs et du groupe parlementaire CDU-CSU, déclare la

réforme anticonstitutionnelle, estimant qu’« à partir du 14e

jour après la fécondation, il faut parler de vie humaine », ce qui place

l’embryon dès cet instant sous la protection de l’Etat.

La Cour constitutionnelle en conclut que « la protection du fruit des

entrailles bénéficie fondamentalement, pendant toute la durée de la

grossesse, d’une primauté sur le droit de la femme enceinte à disposer

d’elle-même et elle ne peut être remise en question pendant un délai

déterminé ». Dans l’opinion dissidente des deux

juges de la Cour constitutionnelle opposés à cette décision, la

situation de la femme enceinte est toutefois qualifiée de « dualité dans

l’unité ». En d’autres termes, selon eux, la femme ne peut être réduite

au « réceptacle de l’embryon ». Dans son arrêt, la

Cour maintient donc le modèle « des indications » et refuse la

proposition de loi visant à instaurer un modèle du « délai » (qui aurait

permis une interruption de grossesse sans évaluation, par le corps

médical, d’une « indication »). Mais elle propose l’« indication de

‘détresse sociale’ », estimant que « le droit ne peut moralement imposer

à ces femmes » la poursuite de leur grossesse dans certaines

situations. Si l’Église protestante se déclare

prête à tolérer l’interruption de grossesse dans certains cas précis,

l’Église catholique maintient quant à elle son rejet de l’avortement,

une position relayée par des associations chrétiennes anti-avortement

qui se développent dans les années 1970 en réponse aux mouvements pour

la dépénalisation de l’avortement.

Après d’âpres négociations, les députés

s’entendent finalement en 1976 sur un compromis beaucoup plus

restrictif, largement basé sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle.

L’avortement est possible sur autorisation du médecin si l’une des

quatre indications suivantes peut être retenue : l’état de santé de la

femme ne lui permet pas de mener une grossesse à terme (indication

médicale) ; cas de viol (indication éthique ou criminelle) ; l’enfant

présente d’importantes malformations ou un handicap (indication

eugénique ou liée à une embryopathie) ; ou enfin, la situation sociale,

notamment financière, de la femme ne lui permet pas de subvenir aux

besoins de l’enfant (indication sociale, qualifiée aussi de « situation

de détresse »). Hormis ces quatre indications, l’avortement est passible

d’une amende ou d’une peine allant jusqu’à trois ans de prison.

Dans le cas de l’indication éthique ou sociale, l’intervention

doit avoir lieu dans les 12 premières semaines. Dans les deux autres

cas, elle peut se faire dans les 22 premières semaines de la grossesse. L’intervention est prise en charge

financièrement. Par ailleurs, dans le cas de l’indication sociale, la

femme doit se rendre dans un centre de consultation et respecter un

délai de réflexion de trois jours. Généralement gérés par des

fondations, l’Église ou des régions, ces centres doivent recevoir

l’habilitation du gouvernement afin de pouvoir délivrer aux femmes

l’attestation nécessaire à l’interruption de grossesse. Ces centres

accueillent également des femmes souhaitant mener leur grossesse à

terme. L’objectif affiché de cette consultation est d’étudier avec la

femme enceinte tous les moyens qui s’offrent à elle pour garder son

enfant, en particulier les aides du gouvernement. L’objectif affiché est

donc de convaincre la femme de ne pas avorter.

Ces pressions politiques et administratives s’accompagnent d’une

pression sociale importante contre l’avortement, à laquelle s’ajoute une

application très différenciée de cette législation selon les

Länder. Entre 1983 et 1988, on dénombre ainsi 183 condamnations

en Bavière, mais aucune dans le Schleswig-Holstein ou à Hambourg. Ces différences régionales portent

aussi sur l’accès à l’interruption de grossesse. De nombreux hôpitaux,

en particulier dans les Länder catholiques, refusent en effet

de pratiquer des avortements, ce qui conduit au développement d’un

« tourisme gynécologique » régional. On compte ainsi, en 1990, 23.000

IVG en Rhénanie du Nord – Westphalie contre 5.000 en Bavière, pour une

population respective de 17,3 et 11,4 millions d’habitants. Ce problème

se double du caractère très subjectif de l’interprétation des

indications autorisant l’avortement. Car c’est au médecin de se

prononcer en faveur ou non de l’interruption de grossesse et de

déterminer, en cas d’accord, le motif retenu. En cas d’indication

sociale, l’avis peut varier d’un médecin à un autre, certains médecins

refusant de pratiquer l’avortement. Selon une étude réalisée à la fin

des années 1990, des femmes indiquent avoir eu des difficultés à obtenir

rapidement – et dans le délai imparti - l’autorisation d’un médecin.

Elles jugent en outre le procédé humiliant, s’estimant considérées comme

des « criminelles », des « putes », devant « quémander » un service.

Avec l’arrivée de l’union chrétienne au pouvoir en 1982, le

gouvernement multiplie les pressions exercées sur les femmes enceintes,

afin qu’elles mènent leurs grossesses à terme. Il supprime ainsi les

subventions allouées aux centres de consultation « Pro Familia », jugés

trop favorables à l’avortement, met en place la fondation « Mère et

Enfant » qui propose notamment aux femmes concernées une aide financière

si elles renoncent à avorter et la possibilité de faire adopter le

nouveau-né. Enfin, d’importantes campagnes sont menées, en coopération

avec l’Église, afin de militer pour une législation plus restrictive.

Des associations anti-IVG détruisent les locaux de Pro Familia et

comparent l’avortement à des meurtres « plus abominables que ceux des

assassins nazis ». Ainsi, un médecin gynécologue,

condamné en 1988 à deux ans et demi de prison pour interruptions

illégales de grossesse, voit son fichier patientes confisqué par le

procureur, ce qui conduit à la condamnation de 139 femmes à des amendes

ou à des peines de prison, y compris une femme au chômage élevant seule

ses quatre enfants dont le cas n’a pas été retenu comme indication

sociale.

Cette législation et sa mise en application restrictive

s’accompagnent d’un nombre relativement peu élevé d’avortements en RFA,

au moment de l’unification. On en recense, en 1990, 78.808, soit un

nombre à peine plus élevé qu’en RDA, en 1989, pour une population près

de quatre fois supérieure. Les avortements représentaient alors 9,8 %

des grossesses à l’Ouest contre une part de 27,1 % à l’Est. Mais ces chiffres ne traduisent

pas la réalité de l’avortement en Allemagne. Car les difficultés d’accès

à l’avortement en RFA ont conduit à de nombreux avortements

clandestins et à des IVG réalisées à

l’étranger, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Par conséquent, le nombre

réel d’avortements était loin d’être négligeable en Allemagne de l’Ouest

au moment de la réunification. La démographe Juliane Roloff estime que

le nombre total d’IVG représentait en moyenne entre 1977 et 1992 plus

d’un tiers des grossesses. En RDA, la proportion

d’IVG était comparativement élevée, même si elle n’atteignait pas le

niveau des autres pays du bloc de l’Est, ce qui s’explique par le fait

que la légalisation de l’avortement est intervenue après l’introduction

de la pilule (dans les années 1960), tandis que dans la plupart des pays

du bloc soviétique, sa dépénalisation a précédé l’introduction de moyens

de contraception, de sorte que l’avortement y jouait un rôle

particulièrement important dans le contrôle des naissances.

Que l’on évoque le cadre juridique ou la perception de

l’avortement dans la société, la situation n’était pas loin d’être

opposée dans les deux États allemands. Si la politique en RDA a eu pour

effet de renforcer le droit des femmes à l’avortement, la RFA tendait au

contraire à défendre ceux du fœtus.

En 1990, l’Allemagne est confrontée à une situation unique : deux

législations sont en vigueur en parallèle dans deux parties d’un même

État. Aucun compromis n’ayant pu être trouvé au moment de l’unification

des deux Etats, tant cette question divise, c’est une solution

provisoire qui est adoptée. Dans l’attente de la conclusion d’un accord,

la législation en vigueur en RDA est maintenue dans les nouveaux

Länder, tandis que l’ouest de l’Allemagne conserve sa propre

réglementation. Les débats sur la solution pérenne qu’il convient

d’adopter se déroulent alors dans un contexte de vives tensions,

renforcées par l’initiative prise par la police des frontières en 1991

de soumettre des femmes suspectées de « tourisme gynécologique » à des

examens gynécologiques. Si les débats se sont accompagnés

entre 1989 et 1992 de nouvelles manifestations et initiatives contre le

§ 218, Florence Hervé observe néanmoins une certaine « résignation » des

personnes favorables à une dépénalisation de l’IVG, voire un

durcissement des positions contre l’avortement.

La controverse, qui s’articule avant tout autour du conflit entre les

droits des femmes et ceux de la vie prénatale, n’oppose pas seulement

l’est et l’ouest du pays, mais aussi, à l’Ouest même, des Allemands

favorables à une interdiction complète de l’avortement (notamment

l’Église catholique et de nombreux représentants des partis CDU-CSU) et

des partisans d’une législation similaire à celle de la RDA (parti SPD,

fédération syndicale DGB et associations féministes notamment).

A ce problème de fond s’ajoutent d’autres polémiques :

l’indication eugénique soulève en effet de vives critiques dans les

milieux chrétiens notamment, car elle n’est pas sans rappeler les

mesures prises sous le Troisième Reich.

En outre, se pose, à l’ouest de l’Allemagne, la question des conditions

médicales dans lesquelles s’effectuent les interventions clandestines,

de la commercialisation de l’avortement, et enfin du tourisme régional

induit par la pratique différente de la législation selon les Länder. Ce

phénomène est facilité par la forme que prend l’enregistrement des IVG,

car celui-ci ne relève jusqu’en 1995 que le lieu de l’intervention et

non le lieu de résidence des femmes concernées.

Dans un premier temps, le parlement adopte en 1992 une

réglementation similaire à celle de la RDA et autorise le recours à

l’avortement dans les 12 premières semaines. À la demande de l’État de

Bavière et de députés du parti CDU-CSU, la Cour constitutionnelle se

penche de nouveau sur la question et invalide la réforme. Elle rappelle

alors le principe de l’interdiction de l’avortement et du devoir de

mener une grossesse à terme. Elle accepte toutefois le recours à l’IVG

après une consultation visant à faire changer d’avis les femmes

concernées. À la suite de cet arrêt, un

nouveau compromis, émanant dans une large mesure de la décision de la

Cour constitutionnelle, est adopté à titre provisoire en 1993, et

devient définitif le 21 août 1995. La loi maintient l’autorisation de

l’avortement en cas d’indication médicale et criminelle (ou éthique). En

d’autres termes, si la grossesse met en danger la vie de la femme ou si

elle fait suite à un viol, l’avortement est légal et pris en charge par

l’assurance maladie obligatoire. L’indication

eugénique est supprimée. Il reste toutefois possible de recourir à une

interruption de grossesse à la suite d’une malformation du fœtus dans le

cadre de l’indication médicale. L’indication sociale est supprimée en

tant que telle. Néanmoins, la loi ajoute une nouvelle possibilité :

celle d’avorter « sur consultation » dans les 12 premières semaines.

Hormis l’avortement sur indication ou sur consultation, le recours à

l’IVG, ou sa pratique, est passible d’une peine d’amende ou

d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.

L’avortement « sur consultation » n’est pas passible de sanction

pénale (straffrei), mais il est contraire à la loi

(rechtswidrig). En d’autres termes, l’avortement pour motif

social est illégal – ce qui n’était pas le cas de l’indication sociale

auparavant -, mais il ne fera pas l’objet de poursuites pénales. La

nouvelle loi souligne cependant qu’il doit relever de l’exception et

qu’une telle décision ne doit être prise que si la femme enceinte ne

peut en aucun cas supporter la charge que représente la grossesse et la

prise en charge de l’enfant à naître. C’est la raison pour laquelle le

§ 218 impose aux femmes souhaitant recourir à l’IVG de se rendre dans un

centre de conseil afin d’étudier toutes les possibilités qui pourraient

leur permettre de garder l’enfant. Celles-ci doivent respecter un délai

de réflexion de trois jours. L’IVG n’est prise en charge que pour les

personnes modestes. Contrairement à l’indication

sociale en vigueur en Allemagne de l’Ouest jusqu’en 1993, la décision ne

relève donc plus d’un médecin, mais de la femme, ce qui renforce, dans

une certaine mesure, le droit des femmes à l’autodétermination.

Pour autant, la réforme suscite de vives controverses. L’absence

de prise en charge financière de l’intervention au-delà d’un certain

seuil de revenu constitue un frein majeur, sachant que l’écrasante

majorité des cas relèvent du régime de la consultation et non de

l’indication (plus de 96 % en 2024). Cette situation

touche particulièrement les Allemandes de l’Est, dans un contexte

d’explosion du chômage dans les années 1990 et ce d’autant plus que la

législation permet la prise en charge financière de l’intervention pour

des femmes au foyer – un statut beaucoup plus répandu à l’Ouest qu’à

l’Est au moment de la réunification –, car elles sont considérées comme

sans ressources en l’absence de prise en compte du revenu du mari. Cela crée des inégalités

perceptibles entre Est et Ouest, car les Allemandes de l’Est sont moins

souvent mariées, et renforce d’une manière générale les différences

d’accès à l’IVG selon la classe sociale, ce qui fait écho au débat du

19e siècle sur le § 218 comme étant un « paragraphe de

classe ». Cette disposition s’est donc

accompagnée, selon des estimations, d’une augmentation, après la réforme

de 1993, des avortements clandestins chez les femmes qui ne peuvent

prétendre à une prise en charge, même partielle, de l’intervention.

Le principe de la consultation suscite également des critiques,

renforcées par l’adoption en Bavière, en 1996, d’une loi contraignant

les femmes à exposer au médecin les motifs de leur décision, loi qui a finalement été invalidée

en 1998 par la Cour constitutionnelle.

Les critiques sont particulièrement fortes parmi les Allemandes de

l’Est, qui voient dans la consultation une intrusion, une mise à nu, une

atteinte à leur liberté, alors qu’elles n’étaient auparavant pas tenues

de se justifier. La responsabilité d’une telle décision devrait en

effet, selon elles, leur incomber à elles et à elles seules. Les centres de consultation ont

soulevé une autre polémique. Dans la mesure où ils délivrent une

attestation permettant le recours à l’IVG, le pape Jean-Paul II a

demandé la fermeture des centres tenus par l’Église catholique, arguant

qu’ils ne pouvaient pas délivrer une autorisation d’avorter. Après un

long débat, il a toutefois été décidé de les maintenir ; mais ils ne

sont plus autorisés à délivrer l’attestation nécessaire au recours à

l’avortement. Des critiques émanent aussi des Nations Unies qui

s’expriment pour la suppression de la consultation et du délai de

réflexion de trois jours, jugé inutile d’un point de vue médical par

l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Par ailleurs, la prise en compte de l’indication eugénique au titre de

l’indication médicale suggère que le handicap de l’enfant est considéré

comme une atteinte à la santé psychologique de la femme enceinte, ce qui

suscite l’indignation d’associations de personnes handicapées, comme des

milieux chrétiens.

L’avortement sur consultation demeurant par principe illégal, les

médecins et les hôpitaux craignent, en effectuant une intervention par

principe contraire au Code pénal, de s’exposer à des poursuites

judiciaires si le cadre juridique changeait de nouveau. Ils souhaitent

plus de clarté : soit l’avortement est autorisé et donc légal, soit il

ne l’est pas. La restriction de l’accès à l’avortement qui résulte de

cette situation a en outre été renforcée par des modifications apportées

au niveau des États régionaux. La Bavière a ainsi interdit en 1996 à

tout établissement de réaliser plus de 25 % de son chiffre d’affaires

par des IVG. Cette disposition a certes

également été invalidée par la Cour constitutionnelle,

mais elle montre la volonté de certains Länder de limiter le

plus possible l’accès à l’IVG. De fait, on observe toujours des

différences significatives dans l’accès à l’avortement, selon les États

régionaux. Une étude en cours montre que les

Länder les plus sous-équipés sont la Bavière, le

Bade-Wurtemberg et la Rhénanie-Palatinat, soit le sud de l’Allemagne à

dominante catholique. On recense ainsi un établissement pour 6.236

femmes en Mecklembourg-Poméranie occidentale, 17.901 en Hesse, et 31.428

en Bavière. Ces écarts se retrouvent dans les

statistiques sur l’avortement. En 2024, on compte respectivement 45 et

49 IVG pour 10.000 femmes en Bavière et en Rhénanie-Palatinat, alors que

ces chiffres s’établissent à 64 dans la Hesse et à 86 en Saxe-Anhalt.

En outre, le § 219a interdisant toute forme de communication sur

la pratique de l’IVG, il était difficile, jusqu’en juin 2022, d’obtenir le nom d’un

établissement ou d’un praticien auquel s’adresser. La simple mention de

l’IVG sur le site internet de médecins a valu à nombre d’entre eux des

poursuites judiciaires, à la suite de plaintes déposées par des

militants anti-avortement. Certains médecins

font au demeurant face à des mesures d’intimidation et de diffamation,

ce qui vaut également pour des femmes à la sortie des centres de

planning familial ou de cabinets. Aussi bien la

législation que ce climat hostile à l’avortement ont amené des médecins

à cesser de pratiquer l’IVG. Dès 1993, il n’était

plus possible, dans l’Est, d’avorter dans la ville de Weimar, qui

comptait alors 60.000 habitants, pas plus qu’à Dessau,

la 3e ville de Saxe-Anhalt (plus de 80.000

habitants).

Les Länder doivent certes « assurer une offre suffisante

de centres de soins ambulatoires et stationnaires pour la réalisation

des interruptions de grossesse et un accès sans entrave à ces

établissements », mais, en raison de la clause de

conscience qui autorise les médecins à ne pas pratiquer d’IVG, de nombreux hôpitaux ne proposent

pas ce service, ce qui, dans le cas de la Bavière, pourrait aussi

s’expliquer par l’obligation qui incombe aux gynécologues ou aux

établissements concernés de demander une autorisation supplémentaire

pour réaliser des IVG sur consultation.

Selon le média Correctiv, qui a contacté les 309 hôpitaux

publics disposant d’une unité de gynécologie outre-Rhin, 57 % des

établissements pratiquent des interruptions de grossesse et seulement

38 % selon le régime de la « consultation » (c’est-à-dire des IVG),

alors que celles-ci représentent actuellement 96 % des avortements en

Allemagne. Les écarts régionaux sont

significatifs. Tandis que les huit hôpitaux berlinois proposent tous ce

service, sur les 83 établissements publics bavarois, 35 ont indiqué

réaliser cette intervention, et seulement 9 sur consultation. Les

habitants de Ratisbonne, en Bavière, doivent ainsi faire plus de 100 km

pour trouver un hôpital public proposant ce service. D’après les données

de l’Office fédéral des statistiques, le nombre d’établissements –

hôpitaux et cabinets – où des interruptions de grossesse

sont généralement pratiquées est passé entre 2003 et fin 2024 de 2050 à

1105.

Cette situation explique sans doute que le nombre d’avortements

n’ait que peu progressé, voire régressé, dans les deux décennies qui ont

suivi la réforme de 1995, malgré la libéralisation qu’elle induit. Si

leur nombre a légèrement augmenté dans l’Ouest après la réforme jusqu’en

2004, ce qui peut être lié à la crise économique profonde qui touche

alors le pays, il a ensuite globalement diminué outre-Rhin jusqu’au

milieu des années 2010. Il a en particulier fortement reculé dans les

nouveaux Länder, ce qui peut être lié à un recours plus large

aux méthodes modernes de contraception. L’Allemagne présente ainsi une

proportion d’avortements relativement basse dans la comparaison

européenne.

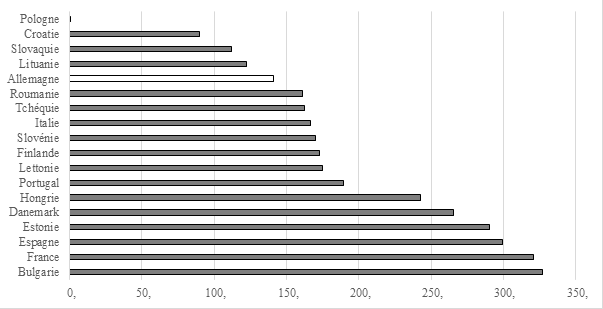

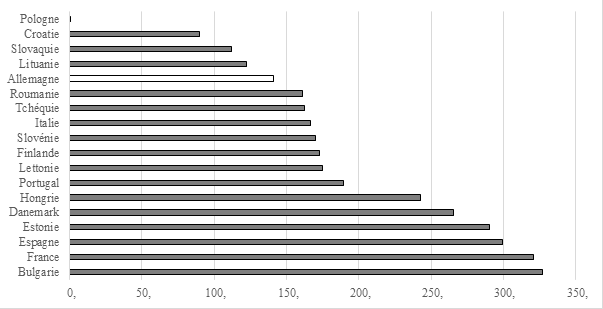

Figure 1 : Nombre d’IVG pour 1000 naissances en 2022 en

Europe

Source : Eurostat, les chiffres pour la Bulgarie et le Danemark se

réfèrent aux années 2020 et 2014. Dernière mise à jour le 8 juillet

2024.

Ces critiques expliquent aussi que la réforme ne soit pas

parvenue à clore le débat. Celui-ci connaît un nouveau pic en 2017-2018

avec la condamnation d’un médecin pour avoir indiqué sur son site

internet pratiquer les interruptions de grossesse. Ayant refusé de

retirer la mention de son site internet, Kristina Hänel se voit

condamnée à une amende de 6 000 euros, ce qui ne s’était encore jamais

produit. Face à la levée de boucliers suscitée outre-Rhin par cette

condamnation, le gouvernement décide finalement

de réformer le § 219a. Tandis que de nombreux représentants du SPD se

prononcent en faveur d’une suppression pure et simple de cet article,

l’Église catholique et le parti CDU-CSU en défendent le maintien. Le

compromis adopté le 21 février 2019 par la grande coalition entre

conservateurs et sociaux-démocrates sous Angela Merkel (CDU) relève à 22

ans la limite d’âge en dessous de laquelle les contraceptifs sont

délivrés gratuitement, et conserve le § 219a, tout en autorisant les

médecins à indiquer sur leur site internet s’ils pratiquent l’IVG, sans

toutefois leur permettre d’apporter des informations complémentaires –

par exemple sur le mode d’intervention ou le coût -, ce qui débouche sur

de nouvelles condamnations. Les controverses

qui en découlent, ainsi que l’arrivée au pouvoir, en 2021, de la

coalition dite de feu tricolore entre les sociaux-démocrates, les Verts

et les libéraux sous Olaf Scholz (SPD), conduisent finalement à la

suppression du § 219a en 2022, autorisant les

médecins à communiquer sur l’IVG. Depuis novembre 2024, une loi condamne

également certaines formes d’entrave à l’IVG en pénalisant les

« entraves exercées sur la voie publique »

(Gehsteigbelästigung) des femmes enceintes devant les centres

de consultations et les établissements médicaux pratiquant l’IVG.

Loin de retomber à la suite de ces réformes, la polémique

s’accentue au contraire. Les contraceptifs étant entièrement à la charge

des individus à partir de 22 ans, les Nations Unies en demandent la

gratuité, à tout le moins pour les personnes modestes. Les statistiques publiées depuis

2023 font en outre état d’une augmentation du nombre d’avortements que

les mouvements anti-IVG attribuent aux assouplissements adoptés depuis

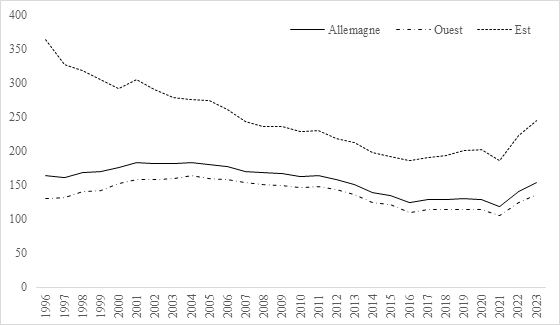

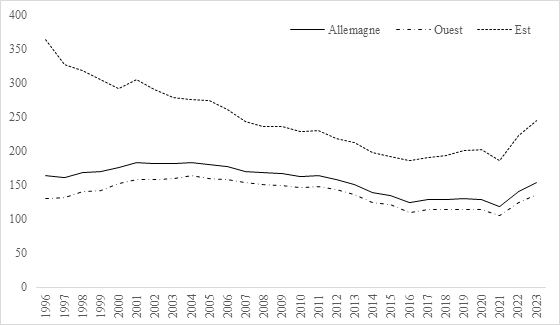

2019. Après avoir globalement diminué

de 1996 à 2016, passant de 131.000 à 99.000, le nombre annuel d’IVG

marque un palier entre 2016 et 2020 autour de 100.000, diminue en 2021,

ce qui traduit sans doute un accès plus difficile à l’avortement dans le

contexte des confinements, avant d’augmenter

depuis 2022, pour s’établir à 106.000 en 2024. Le nombre d’interruptions de

grossesse a ainsi atteint son plus haut niveau depuis 2012, avec

toujours de forts écarts entre Est et Ouest (voir figure 2).

Figure 2 : Évolution du nombre d’IVG pour 1000 naissances en

Allemagne, à l’Est et à l’Ouest, de 1996 à 2023

Source : Calculs à partir des données de l’Office fédéral des

statistiques (www.destatis.de).

Il reste pour autant difficile d’établir une corrélation entre

l’évolution du cadre institutionnel et l’augmentation du nombre

d’avortements recensés. Selon Heiko Schirrmacher de l’Office fédéral des

statistiques, cette hausse pourrait être liée à la nette dégradation

économique qui s’observe outre-Rhin depuis 2022 et s’est traduite par

deux années de récession consécutives en 2023 et 2024. La démographe

Nadja Milewski évoque également une probable augmentation des

interventions demandées par des Polonaises, à la suite du durcissement

de la législation dans ce pays en octobre 2020, et des Ukrainiennes, en

raison des viols subis dans le contexte de la guerre.

Une étude montre par ailleurs que, malgré la réforme de 2019,

l’accès à l’information reste difficile pour près de 60 % des personnes

interrogées. Celles-ci pointent surtout du

doigt la stigmatisation liée à la criminalisation de l’IVG en Allemagne.

De nombreuses personnes et organisations estiment par conséquent que les

réformes ne vont pas assez loin et qu’il faut légaliser l’avortement.

Une commission mise en place par les ministères de la Famille, de la

Santé et de la Justice préconise en effet des assouplissements. Elle

distingue dans son rapport publié au printemps 2024

plusieurs phases de la grossesse selon le critère de viabilité

extra-utérine du fœtus et conclut que l’IVG

doit devenir légale dans la phase « précoce » (soit les premières

semaines après la nidation). Dans la phase « intermédiaire » allant

jusqu’à la viabilité ex utero du fœtus, le législateur doit

définir les délais dans lesquels l’IVG est autorisée. Dans la phase

« tardive », elle doit rester interdite, sauf exceptions. À la suite de

ce rapport, le groupe parlementaire social-démocrate s’est prononcé en

juin 2024 en faveur d’une pleine légalisation de l’IVG

pendant les premières semaines ; et des députés sociaux-démocrates et

Verts ont soumis en novembre 2024 au parlement un projet de loi visant à

autoriser l’IVG dans les douze premières semaines et à supprimer

l’obligation de consultation. Il s’agirait ni

plus ni moins de supprimer le § 218.

Soutenue par l’ancien chancelier Scholz et par 328 députés, cette

proposition a néanmoins fait l’objet de vives critiques de la part des

conservateurs CDU-CSU qui y ont vu un passage en force à quelques

semaines d’élections législatives qu’ils étaient partis pour remporter.

Leur chef de file et nouveau chancelier, Friedrich Merz, a qualifié

cette initiative de « scandaleuse », et d’« affront ». Il estime que la

suppression du § 218 est une proposition « qui polarise le pays plus que

tout autre » et risque de « déclencher un conflit majeur tout à fait

inutile ». De fait, le projet n’a finalement

pas abouti, en dépit des manifestations qui ont eu lieu le 7 décembre

2024 pour réclamer la suppression du § 218, et le groupe de travail SPD

sur la réforme du paragraphe controversé a été dissous. La demande de députées

sociales-démocrates d’en faire une condition sine qua non de

l’accord de coalition que les sociaux-démocrates ont conclu avec les

conservateurs dans le cadre de la nouvelle grande coalition qui vient

d’entrer en fonction, n’a pas non plus été retenue. Dans le nouvel accord, le

paragraphe (de seulement cinq lignes) consacré à l’interruption de

grossesse commence au contraire avec la phrase « Nous souhaitons

apporter un soutien global aux femmes qui se retrouvent enceintes sans

l’avoir désiré, dans cette situation sensible, pour protéger au mieux la

vie prénatale », mettant ainsi l’accent sur le droit du fœtus. Il annonce ensuite un meilleur

accès à une prise en charge médicale de proximité, une extension du

remboursement de l’intervention et un renforcement de la formation

médicale. Alors que le contrat de coalition conclu par les partis SPD,

les Verts et les libéraux au pouvoir de 2021 à 2025 prévoyait une

réforme du § 218, réforme qui n’a donc finalement pas vu le jour, il

n’en est plus question dans le nouveau contrat de coalition qui engage

le gouvernement pour les quatre prochaines années. Comme on peut le

voir, les désaccords persistent.

Cette reprise récente des débats montre à quel point l’Allemagne

reste divisée sur la question de l’avortement. Deux camps s’opposent,

souvent avec beaucoup de virulence. D’un côté on trouve les milieux

conservateurs chrétiens incarnés notamment par le parti CDU-CSU, mais

aussi des mouvements populistes d’extrême-droite, représentés en

particulier par le parti Alternative pour l’Allemagne (AfD), dont

l’opposition à l’avortement s’inscrit dans une approche nataliste de la

politique familiale visant à limiter l’immigration, ce qui suggère une

dimension raciale, absente du discours des mouvements chrétiens. De l’autre, le « camp » en faveur

d’une dépénalisation de l’avortement regroupe des associations

féministes, les libéraux (FDP) et des partis de gauche - la Gauche

radicale, die Linke, héritière du parti unique de la RDA, le

SED, mais aussi les Verts et de nombreux représentants du SPD. Cette

scission reflète l’absence de consensus au sein de la population. En

effet, s’il existe un large consensus sur l’acceptation de l’avortement

pour des motifs criminels ou médicaux – qu’il s’agisse de la santé de la

mère ou du fœtus -, les positions restent partagées sur une autorisation

de l’IVG à la demande de la femme, indépendamment du motif. Selon une

étude réalisée en 2016, 50 % des personnes interrogées se prononcent en

faveur d’une IVG si la femme le décide, comparé à une proportion de 84 %

en Suède, 69 % en France et 62 % au Royaume-Uni. Cette scission se double d’une

opposition géographique entre l’est et l’ouest du pays. Selon une

enquête, les deux-tiers des Allemands sont favorables, à l’Est, au

recours à l’IVG sans indication de motif, contre un tiers à l’Ouest.

Cette forte opposition entre des points de vue difficilement

conciliables s’explique notamment par l’histoire, la politique libérale

en matière d’avortement de la RDA d’un côté, et l’héritage du Troisième

Reich qui a beaucoup influencé la politique de la RFA de l’autre. Ce

poids du passé nazi explique pour partie l’importance des mouvements

anti-avortement en RFA, et la stigmatisation de l’avortement, qui reste

aujourd’hui qualifié de « tabou ». La nette

connotation morale est également liée à la « forte collaboration entre

les Églises et l’État en Allemagne », même après l’unification avec une

RDA dont l’écrasante majorité de la population ne déclare aucune

affiliation religieuse. L’impact en est d’autant plus important que

l’Allemagne a été gouvernée depuis la fondation de la RFA pendant plus

d’un demi-siècle par l’union chrétienne CDU-CSU. Pour finir, la Cour

constitutionnelle a également joué un rôle important dans le maintien de

la pénalisation de principe de l’avortement, en rejetant des lois

libérales adoptées par le parlement allemand en 1972 et en 1992. Or,

comme le relève Christina Ottomeyer-Hervieu, la Cour constitutionnelle

ne comprenait en 1992 aucun juge originaire de RDA et était composée de

7 hommes et d’une femme.

En raison de son histoire et de sa constitution, l’Allemagne a

ainsi longtemps conservé une législation restrictive à l’égard de

l’avortement, privilégiant la protection de la vie prénatale sur le

droit de la femme, et elle le reste encore dans une large mesure de par

la formulation de sa réglementation et sa mise en pratique. Un tournant

semble néanmoins se dessiner depuis plusieurs années, comme le montrent

l’assouplissement progressif de la règlementation de l’avortement qu’on

observe outre-Rhin depuis 2019, ainsi qu’une enquête récente sur

l’acceptation de l’IVG. Dans un sondage réalisé en mars et avril 2024 à

la demande du ministère fédéral de la Famille, 83,3 % des personnes

interrogées se disent en effet favorables à ce que la femme décide

librement dans les douze premières semaines si elle souhaite poursuivre

une grossesse ou non, ce qui traduit une nette

évolution depuis quelques années, qui pourrait être liée au débat qui a

accompagné la libéralisation de l’avortement en Irlande en 2018. Les fossés se creusent, le débat

est donc loin d’être clos.

Anne Salles Maîtresse de conférences, Sorbonne Université, SIRICE (Sorbonne,

Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe),

chercheure associée à l’Ined (Institut National d’Études

Démographiques)

Anne Salles Maîtresse de conférences, Sorbonne Université, SIRICE (Sorbonne,

Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe),

chercheure associée à l’Ined (Institut National d’Études

Démographiques)

Rarement un texte de loi

aura fait couler autant d’encre et soulevé autant de polémiques que le

§ 218 régissant l’interruption volontaire de grossesse en Allemagne.

Engagée dès la fondation du Kaiserreich en 1871, la controverse

sur la pénalisation de l’avortement n’a cessé de bouleverser l’opinion

publique allemande. Parmi les nombreux débats qui ont accompagné

l’unification allemande en 1990, l’avortement a ainsi constitué l’un des

rares sujets1 sur lequel aucun compromis n’a pu

être trouvé – de sorte que la question fut reportée et tranchée

seulement en 1995. En témoignent aussi plus récemment les manifestations

qui ont eu lieu outre-Rhin en décembre 20242.

Rarement un texte de loi

aura fait couler autant d’encre et soulevé autant de polémiques que le

§ 218 régissant l’interruption volontaire de grossesse en Allemagne.

Engagée dès la fondation du Kaiserreich en 1871, la controverse

sur la pénalisation de l’avortement n’a cessé de bouleverser l’opinion

publique allemande. Parmi les nombreux débats qui ont accompagné

l’unification allemande en 1990, l’avortement a ainsi constitué l’un des

rares sujets1 sur lequel aucun compromis n’a pu

être trouvé – de sorte que la question fut reportée et tranchée

seulement en 1995. En témoignent aussi plus récemment les manifestations

qui ont eu lieu outre-Rhin en décembre 20242.

Anne Salles Maîtresse de conférences, Sorbonne Université, SIRICE (Sorbonne,

Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe),

chercheure associée à l’Ined (Institut National d’Études

Démographiques)

Anne Salles Maîtresse de conférences, Sorbonne Université, SIRICE (Sorbonne,

Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe),

chercheure associée à l’Ined (Institut National d’Études

Démographiques)